文化旅游新探索

发布时间:2025-10-26 12:24

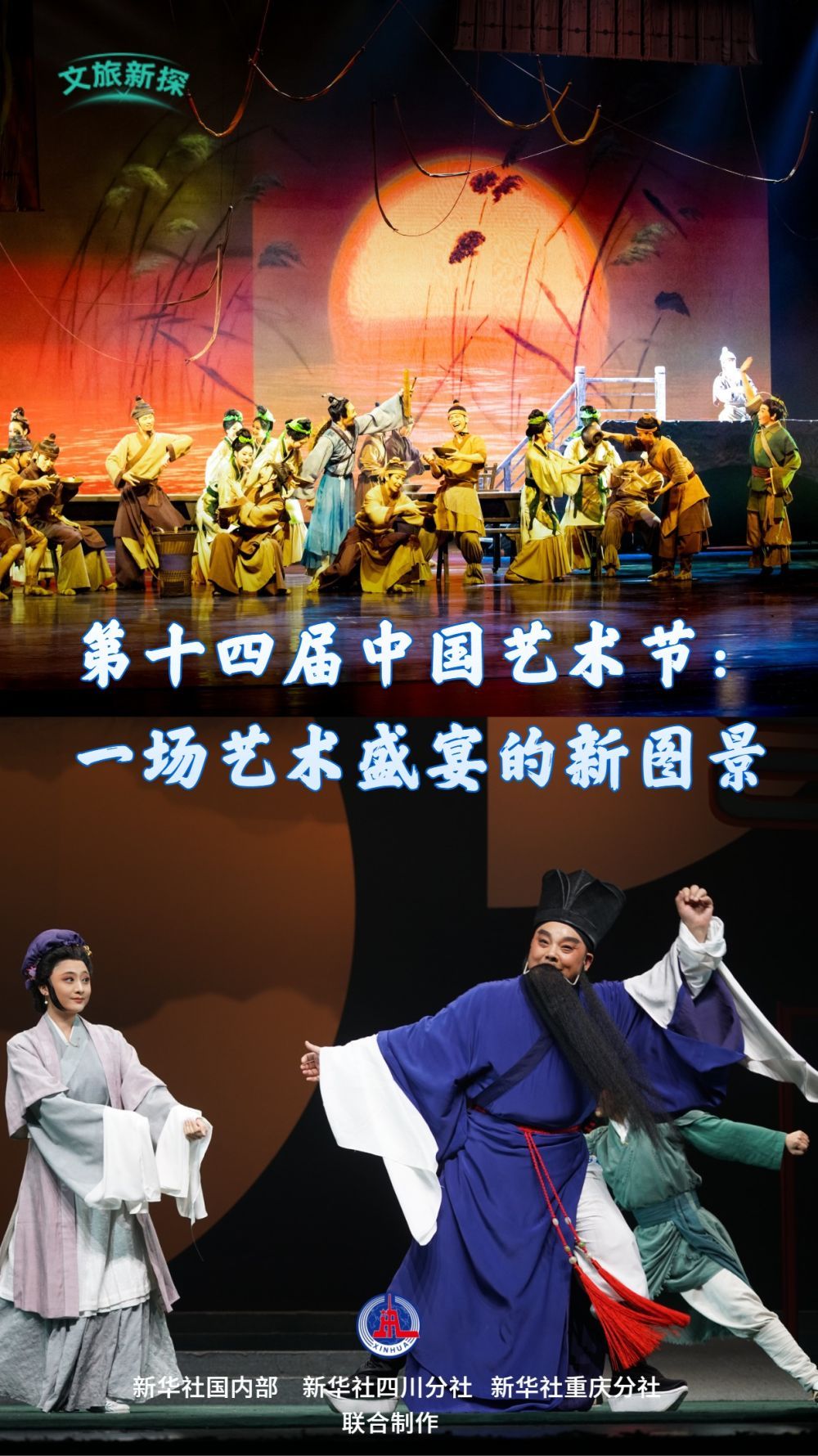

10月23日下午,花鼓剧《蔡昆山耕田》在成都东盟艺术中心大剧院闭幕。当灯光亮起时,剧场里爆发出热烈的掌声和欢呼声。第十四届中国艺术节于10月16日至11月5日在四川省、重庆市举行。两地上演了多部精彩剧目,观众感受到了文学艺术化为艺术杰作的魅力。 10月16日,演员们在第十四届中国艺术节开幕演出中表演了插曲《青云天》。新华社记者 徐秉杰 摄 今年艺术节的主题是“艺术感动巴山蜀水,书写时代新篇章”。深厚丰富的巴蜀文化是文学艺术创作的灵感源泉。 17日至18日在成都市文化奖获奖作品《梦回东坡》中演出。本剧采用散文诠释引导观众穿越时空领略苏东坡的人生智慧。四川省文学艺术界联合会主席陈之林认为,用川剧演绎苏东坡的故事,是川剧人的责任。他们希望通过这部充满川味的剧,向观众传达苏东坡乐观、包容、顽强的精神。 10月20日,来自四川省的舞蹈演员在重庆市渝北区文化中心表演了舞蹈《酒歌欢歌》。新华社记者 陈晨 摄 现实题材剧《谁来敲门》根据四川作家罗伟章的同名小说改编。这是四川民间艺术剧院与重庆剧院联合制作的首部原创作品。影片以2010年前后四川省东部的一个乡村为背景,讲述了一个跨越三代人的家庭的故事,描绘了城乡变化。无论何时,以及个人的决定。演员们用方言演绎父母的故事。不少观众看完后表示,被川渝的生活烟火所感动。年轻“爱好者”追剧、传统戏曲在社交平台“粉丝”……艺术节期间,传统艺术以新的青春姿态打开年轻观众的心扉。音乐剧《觉醒时代》融合了丰富的历史底蕴、创新的舞台呈现和成长故事,引发了观众的狂热。导演高路易吉亚表示,整部作品采用“唱通”结构,以爵士乐、电子乐、说唱为主,呈现了30首融合其他多种风格的原创歌曲,在艺术表现力上创造了创新的进步。民族舞剧《红楼梦》将明清古画的美感融入到舞蹈形象中,表现出雄伟、壮阔的气势。舞蹈人物优雅,并采用具有中国特色的古典符号。在尊重中国优秀传统文化的同时,我们力求通过创新的表达方式使传统文化现代化,以年轻一代的视角重新解读经典文学。舞剧《天下大脚》剧照。 (主办方供图)新技术、新媒体也帮助演艺不断创新。在吴京的歌剧《骨魔三击》中,无人机“转世”成小蜜蜂,点缀在舞台上。为打破石雕艺术的静态限制,《大脚人间》是一部以“看自己,看众生”为主题的舞剧,舞台中央安装了一面巨型镜子。灯光和多媒体技术细腻地再现了洞内光影的流动,营造出虚实并存的诗意场景。在一个文化和文化与旅游主义深度融合,“看演出+旅游”的沉浸式体验模式正在成为文化消费新趋势。受舞剧《天下大足》启发,重庆大足区推出“看戏游”计划,市民凭演出票根即可获得列入世界遗产名录的大足石刻风景区门票优惠,有效促进剧场客流向景区定向。同时,舞剧与大足石刻研究院合作,在舞剧巡演城举办《悬崖上的永恒》专题发布会,并在演出场馆文创快闪店展示、销售石刻拓片等特色文创产品,构建“视听、知识、消费”的多维文化场景。 17日,观众小宇从深圳来到成都观看《我的大观园》。抵达成都后,他参观了三星堆博物馆,购买了文创产品。 10月18日,市民有序入场参观“我的大观园”。 (主办方提供) 据统计,自1月19日首演至国庆假期结束,今年艺术节作品《我的大观》已在北京、南京、成都、重庆、武汉等11个城市上演。演出56场,累计票房收入超过7000万元,累计观众超过8万人次。票房收入、上座率等关键指标再创传统戏曲演出新高,拉动当地住宿、餐饮等文化旅游消费超过3.6亿元。围绕本届艺术节,四川省、重庆市联合推出100场特色文化活动“随第十四届中国艺术节游川渝”等旅游场景。通过“艺术+文旅”的融合模式,川渝两地共同打造出了“艺术兴旅、旅游彰显文化”的鲜明形象。连接川渝主要文化旅游资源。策划:李欢 记者:张海丽、余丽、周文忠 视频制作:尹恒 海报制作:张海丽、新华社四川分社、新华社重庆分社联合制作

10月23日下午,花鼓剧《蔡昆山耕田》在成都东盟艺术中心大剧院闭幕。当灯光亮起时,剧场里爆发出热烈的掌声和欢呼声。第十四届中国艺术节于10月16日至11月5日在四川省、重庆市举行。两地上演了多部精彩剧目,观众感受到了文学艺术化为艺术杰作的魅力。 10月16日,演员们在第十四届中国艺术节开幕演出中表演了插曲《青云天》。新华社记者 徐秉杰 摄 今年艺术节的主题是“艺术感动巴山蜀水,书写时代新篇章”。深厚丰富的巴蜀文化是文学艺术创作的灵感源泉。 17日至18日在成都市文化奖获奖作品《梦回东坡》中演出。本剧采用散文诠释引导观众穿越时空领略苏东坡的人生智慧。四川省文学艺术界联合会主席陈之林认为,用川剧演绎苏东坡的故事,是川剧人的责任。他们希望通过这部充满川味的剧,向观众传达苏东坡乐观、包容、顽强的精神。 10月20日,来自四川省的舞蹈演员在重庆市渝北区文化中心表演了舞蹈《酒歌欢歌》。新华社记者 陈晨 摄 现实题材剧《谁来敲门》根据四川作家罗伟章的同名小说改编。这是四川民间艺术剧院与重庆剧院联合制作的首部原创作品。影片以2010年前后四川省东部的一个乡村为背景,讲述了一个跨越三代人的家庭的故事,描绘了城乡变化。无论何时,以及个人的决定。演员们用方言演绎父母的故事。不少观众看完后表示,被川渝的生活烟火所感动。年轻“爱好者”追剧、传统戏曲在社交平台“粉丝”……艺术节期间,传统艺术以新的青春姿态打开年轻观众的心扉。音乐剧《觉醒时代》融合了丰富的历史底蕴、创新的舞台呈现和成长故事,引发了观众的狂热。导演高路易吉亚表示,整部作品采用“唱通”结构,以爵士乐、电子乐、说唱为主,呈现了30首融合其他多种风格的原创歌曲,在艺术表现力上创造了创新的进步。民族舞剧《红楼梦》将明清古画的美感融入到舞蹈形象中,表现出雄伟、壮阔的气势。舞蹈人物优雅,并采用具有中国特色的古典符号。在尊重中国优秀传统文化的同时,我们力求通过创新的表达方式使传统文化现代化,以年轻一代的视角重新解读经典文学。舞剧《天下大脚》剧照。 (主办方供图)新技术、新媒体也帮助演艺不断创新。在吴京的歌剧《骨魔三击》中,无人机“转世”成小蜜蜂,点缀在舞台上。为打破石雕艺术的静态限制,《大脚人间》是一部以“看自己,看众生”为主题的舞剧,舞台中央安装了一面巨型镜子。灯光和多媒体技术细腻地再现了洞内光影的流动,营造出虚实并存的诗意场景。在一个文化和文化与旅游主义深度融合,“看演出+旅游”的沉浸式体验模式正在成为文化消费新趋势。受舞剧《天下大足》启发,重庆大足区推出“看戏游”计划,市民凭演出票根即可获得列入世界遗产名录的大足石刻风景区门票优惠,有效促进剧场客流向景区定向。同时,舞剧与大足石刻研究院合作,在舞剧巡演城举办《悬崖上的永恒》专题发布会,并在演出场馆文创快闪店展示、销售石刻拓片等特色文创产品,构建“视听、知识、消费”的多维文化场景。 17日,观众小宇从深圳来到成都观看《我的大观园》。抵达成都后,他参观了三星堆博物馆,购买了文创产品。 10月18日,市民有序入场参观“我的大观园”。 (主办方提供) 据统计,自1月19日首演至国庆假期结束,今年艺术节作品《我的大观》已在北京、南京、成都、重庆、武汉等11个城市上演。演出56场,累计票房收入超过7000万元,累计观众超过8万人次。票房收入、上座率等关键指标再创传统戏曲演出新高,拉动当地住宿、餐饮等文化旅游消费超过3.6亿元。围绕本届艺术节,四川省、重庆市联合推出100场特色文化活动“随第十四届中国艺术节游川渝”等旅游场景。通过“艺术+文旅”的融合模式,川渝两地共同打造出了“艺术兴旅、旅游彰显文化”的鲜明形象。连接川渝主要文化旅游资源。策划:李欢 记者:张海丽、余丽、周文忠 视频制作:尹恒 海报制作:张海丽、新华社四川分社、新华社重庆分社联合制作 下一篇:没有了